萨特、波伏瓦、加缪、杜拉斯、罗兰·巴特、萨冈、罗布-格里耶、勒克莱齐奥,还有米兰·昆德拉,那一批出生于二十世纪文字传奇手游的做家,开启了法国文学史甚至思惟史的一个重要时代,所谓萨特的时代。恰是在那个时代,文字显示出炫目标力量,它在延续一种以性感匹敌死感的法兰西文学神话。他们,成立了属于现代的文字传奇。

而做为读者,我们该如何走近那些像“魔法师”一样的文学家文字传奇手游?如何阅读如“迷宫”一般的法国现代典范文学?

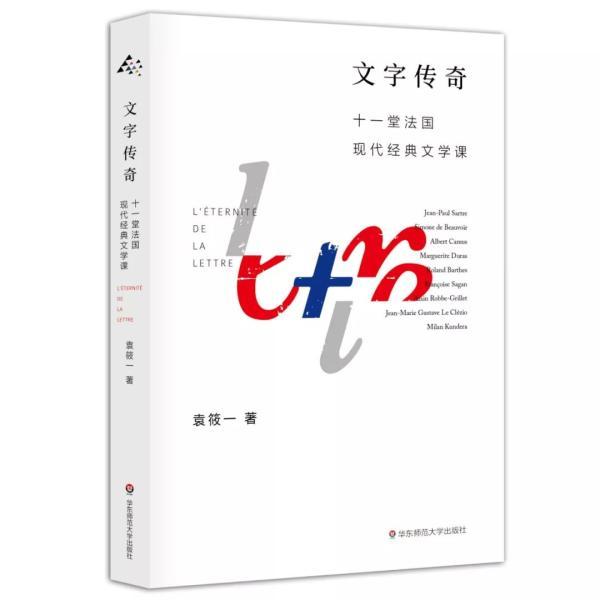

7月20日,华东师范大学外语学院院长、翻译家、做家袁筱一携新书《文字传奇:十一堂法国现代典范文学课》来到做家书店,与做家孙甘露、主持人叶沙一路,为读者上了一堂生动的“法国文学课”,共谈二十世纪法国文学典范与私家传奇。

7月20日,袁筱一与孙甘露、叶沙共谈二十世纪法国文学典范与私家传奇。全文供图:华东师范大学出书社

9位做家呈现20世纪法国文学的一隅

《文字传奇:十一堂法国现代典范文学课》(下文简称《文字传奇》)初版于十年前。2005年,袁筱一在华师大开设法国现代文学的通选课,《文字传奇》初版中90%的内容源于其时上课的内容。

“如今回想起来,上那门课时也可能是年轻,体力好,激情满满,很投入的一种上课形态。”每次上课前,袁筱一会筹办讲稿提纲。比提纲更重要的是其时大量的阅读。她坦言,其其实上课之前,她更多的时间是花在阅读而不是写做上,那是她十分享受的两三年。

“除了热爱,就是热爱。到后来想到了出书,包罗今天的再版,都是为了能和更多的人分享其时的那份激情。”

《文字传奇:十一堂法国现代典范文学课》于本年5月由华东师范大学出书社出书。

本年5月,《文字传奇》由华东师范大学出书社再版。在修订时,袁筱一有意尽量保留了十多年前的认识、立场和心境。在她看来,其时在人生某个阶段与文学相遇产生的或欣喜,或哀痛的新鲜情感,放到如今是不会有的,那是一种毛糙却又实在的形态。

她在再版序言中写下:“我仍是无前提地崇奉语词,语词的决定性,语词的力量。纵使十年间良多工具发作了改动,那一点点初心毕竟没变”。

在《文字传奇》中,袁筱一选择了萨特、波伏瓦、加缪、杜拉斯、罗兰·巴特、萨冈、罗布-格里耶、勒克莱齐奥、米兰·昆德拉那9位做家。目前在世的只要勒克莱齐奥和米兰·昆德拉。

袁筱一说:“他们不克不及代表20世纪的法国文学,只能呈现20世纪法国文学的一小部门。选择他们起首出于一条稍显 ‘愚笨’的尺度:他们都出生于二十世纪。二十世纪上半叶被认为是萨特的时代。从萨特起头,其别人或多或少遭到了萨特的影响或站在他的对立面。因而,那本书的选择集中于在二十世纪中叶到达顶峰的一批做家。”

而典范之所认为典范,还在于历经时间的沉淀与考验。《文字传奇》中最年轻的做家就是2008年诺贝尔文学奖的获得者勒克莱齐奥。而诸如普鲁斯特、尤瑟纳尔那些做家没有入选是因为“过分重要”。袁筱一说:“正因为他们太重要了,我没有法子根据其时每周两小时的时间、每两周一位做家的频次去讲。”

能够必定的是,选择那九位做家,不完满是站在学术的角度。

从做家性别看虚构的差别利用

叶沙评价,那本书充溢着袁筱一丰沛的小我经历和金句固结,好比那一句:“男做家和女做家的差别之处在于,男做家老是在他的虚构中不留陈迹地推出本身,而女做家却是在关于本身的描述中不留陈迹地停止虚构。”

“法国文学是出格能谈到性此外文学。”孙甘露举例杜拉斯和萨特。杜拉斯是一位传奇女做家、导演,她的创做很大水平上是在人生履历的根底长进行虚构。“她一生的写做都含有早年的履历,包罗后面写的《广场》、《卡车》,为片子创做的剧本都是如斯。”

至于男做家,孙甘露认为更严酷的表述应当是“写做既是在虚构中推出本身,也是退出本身”,两者兼而有之。好比读者很难在萨特的小说中看到他小我履历的影子。“像《恶心》那部做品,即便他写的是小我经历,呈现的时候小我经历也其实不会凸显在最重要的部门。”

袁筱一回应道,固然虚构是写做的根本要素之一,但差别的虚构体例仍是表露了做家们的性别差别。以波伏瓦的《名流风流》为例,那部做品详细描画了二十世纪战后法国常识分子的群画像,那幅画像十分实在,实在到以至能够代入现实生活中的人。也恰是因为“代入问题”,那部做品遭到加缪严厉的责备和量疑。

袁筱一多年处置法语文学及翻译理论研究,次要译做有《一个孤单安步者的遐想》《杜拉斯传》《生活在别处》《阿涅丝的最初一个下战书》《法兰西组曲》等。

究其原因,就在于男性做家和女性做家对虚构那种写做体例的素质理解存在差别。在袁筱一看来,虚构的素质不在于做品和实在生活的相像水平,不是和现实生活的间隔有多远或多近。

“在男性的文学话语系统之下,人们似乎能看到更为宏阔的、素质性的、更具社会意义的问题,但从另一个角度上看,像萨特如许的男性哲学家、小说家,想做的独一稳定的工作就是,用本身的主张去说服他人。”

袁筱一说,做为阿谁时代“常识介入”的代表,萨特仍然相信常识分子或者说精神力量能够引领世界、革新世界。“而女性写做者则差别,小我经历只是她们的起点。从小我经历动身,她们的目光仍是社会和世界的。人们对杜拉斯更大的曲解就是她只是一位恋爱故事的写做者,但她其实存眷一切社会现象,她的做品存眷战争、贫穷、贫富差距、殖民地问题等等,她是包罗万象的。”

换言之,女性做家从小我经历动身,抵达遍及。男性做家正相反,从遍及动身,抵达自我。袁筱一说:“两比拟较之下,我说了那句话。所谓的推出本身,就是认为本身的主张是独一对的、可行的,是能够引领那个世界的。那或许也是汉子极端自恋的呈现。”

20世纪法国文学与19世纪有何差别

大大都读者更熟悉的是19世纪法国文学。“法国小说确实是在19世纪到达顶峰,有雨果、巴尔扎克等等。并且中国20世纪做家其实更多受惠于法国19世纪的做家。”

袁筱一说:“19世纪法国文学的次要使命是对已经发作的工作停止描述。而20世纪的法国文学从底子意义上倾覆了那个使命。20世纪的法国做家遍及认为,写做的使命已经不再只是在对已有的现实停止描述、总结、提拔或者以此为根底建构一个更美妙的抱负社会。至少关于现实的描摹,不再是文学独一的使命。”

“19世纪小说长短常清晰的,很讲究情节。好比《巴黎圣母院》不会无端呈现一个细节,必然之前埋下过伏笔。19世纪小说也很讲究人物,无论现实主义仍是浪漫主义,人物都极其具有代表性。以致于各人说到雨果笔下的小说人物,脑海中马上能出来。还有诸如 ‘实善美’如许的主题,也是19世纪法国文学中的关键要素。”

20世纪文学相较于19世纪文学的第二个不同就在于,那些关键要素被拔除了。袁筱一举例:“好比情节,若是指望在罗布-格里耶的小说中读到所谓有用的细节,文字传奇手游你可能要绝望。也许统一个细节,放在雨果那有用,但到罗布-格里耶那里完全没有下文。20世纪的法国文学拔除了主题,拔除了情节,以至拔除了时空挨次。独一没有拔除的,可能只要人物,只是那时的人物也起了很大变革,不再具有身份意义上的典型性了。”

第三个不同则是对做家位置的处置和小我代入问题。袁筱一称,读者在阅读19世纪小说时,凡是可以明晰觉得到做者的存在、做者的立场、做者的主张和神驰。而到了20世纪小说,到了罗布-格里耶,呈现了所谓的“零度写做”,就是指做家在创做时不掺杂任何小我设法,完全隐匿掉做者的主不雅存在,使读者见不到做者本人明晰的立场和感情。

“但那其实不意味着做者不存在,是有意客不雅化了那个存在,也不是缺乏感情,而是将澎湃丰满的感情降至冰点,使写做者得以客不雅、沉着、沉着地抒写。”袁筱一还弥补道,“当然,20世纪的写做是多元的写做,好比还有波伏瓦如许的写做,有十分具有现实意义上的写做,也有十分小我化的写做。”

若是非要用一个词总结20世纪法国文学,许多文学史家会用“困难”。袁筱一解释道:“ ‘困难’就是欠好读的文学,无论那个欠好读是因为什么形成的,当然也和读者本身的文学兴趣有关。我起首把本身也看成是个读者。我只是想说,那本书或许给各人供给一个不那么困难的走近他们的体例,各人完全有权力喜好或者不喜好。”

猜你喜欢

- 2024-09-07老款传奇手游传奇永恒同款手游

- 2024-09-07(烈焰传奇手游下载)烈焰传奇手机游戏

- 2024-09-07传奇类型的手机游戏传奇类手游

- 2024-09-07新传奇手游:2023最新的传奇手游推荐 2023有哪些新传奇手游

- 2024-09-072合1合成版传奇手游二合一传奇手游

- 2024-09-07传奇手游新区:传奇风云龙城决神威秘境攻略!虎符传奇手游神威突破攻略!